臼杵市街から北へ20分弱。大分空港からは1時間半弱。市内在住の方でもなかなか足を踏み入れない山間のひっそりとした秘湯、鷺来ヶ迫温泉。

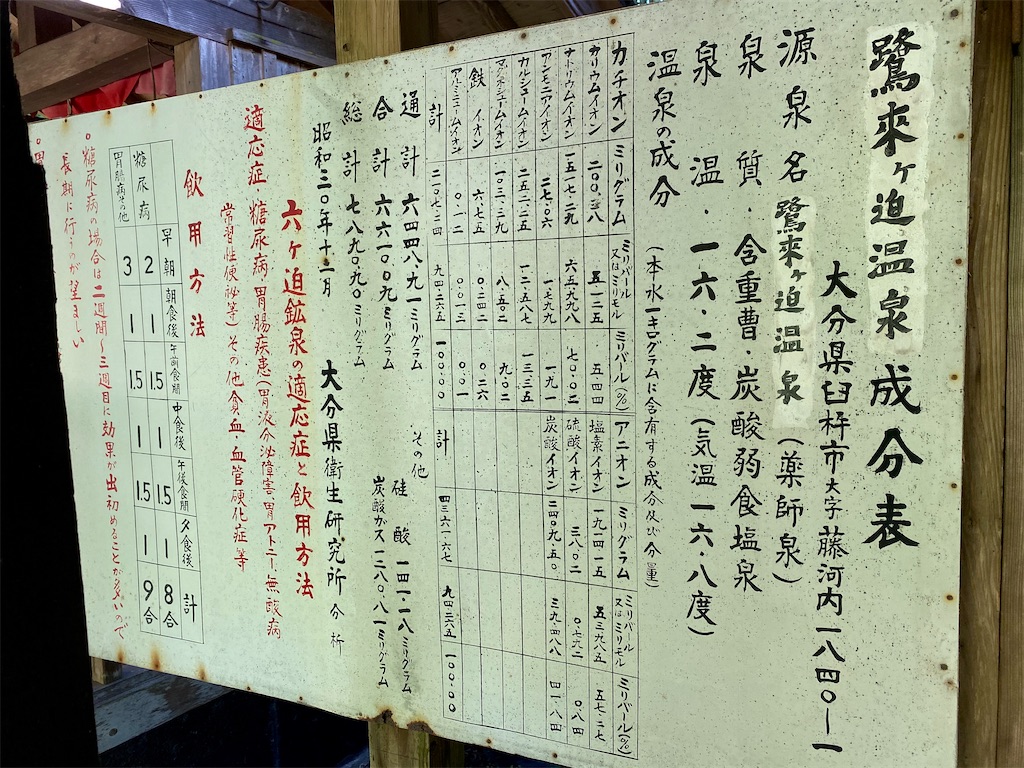

鷺来ヶ迫温泉と六ヶ迫鉱泉。どちらも‘ろくがさこ’と読むみたいだけど、六ヶ迫鉱泉の別の看板には、‘ろっかさこ’とふりがながあった。

ろくがさこ温泉は小さな湯治場で、今は2ヶ所の飲泉場と一軒の旅館があるだけ。

山道を進むとまず現れる六ヶ迫鉱泉。飲泉として効能を求めて全国から訪れる人がいる、胃腸に効く源泉。県内の方が行かなくても、温泉マニアにはお宝。下元湯という飲泉場があるそうだけど、そちらには向かわず、鷺来ヶ迫温泉の一軒宿を目指してさらに進む。

廃屋と化したしらさぎ荘を過ぎると、緑の樹々にうもれた宿が見えてくる。

源泉 俵屋旅館。看板のところに数台分の駐車場。そこから細い坂を下ったところに宿があり、建物の奥にも3、4台のスペースがある。

1階と2階に部屋があり、1日5室までの宿泊としてるみたい。

鷺来ヶ迫温泉は、江戸時代の寛延3年(1750)に開湯した歴史ある温泉。

玄関の向かいに階段があり、源泉薬師堂と書かれた小屋が見える。

薬師堂に奉られた薬師如来と明神さま。この直下から湧き出すのが薬師泉という源泉で、臼杵藩主の献上湯だったそう。

薬師泉の飲泉場。糖尿病、肝臓病、慢性消化器病、痛風などに効く。

ぷちぷちと泡が上がってくる。これきっとただの丸い形だったのだと思うけど、流れ出る源泉の成分で瓢箪形になってる。

手にすくうと、鉄の湯の花ような小さな茶色の成分と泡が見える。

それほどしょっぱくも、苦くもない、飲みやすい炭酸水。

江戸期元文年期の1736年に発見された源泉がもう1本ある。それが、俵屋の中にある白鷺泉。

チェックインは16時。日帰り入浴の受け入れ時間が16時から18時。

浴室は地下1階。

開いたドアの向こうに湯船が見えて、一瞬怯む。え?湯船丸見え。男湯?女湯?と。

入口手前で集ってた日帰りのお客さんが、そこ入った先だよ、と声をかけてくれて、足を踏み入れたら奥に女湯の暖簾が見えてひと安心。男湯の入口も目の前にある。

この丸見え湯船は、入浴禁止の鷺湯。江戸時代に白鷺が傷を癒したといわれる湯。ここの地名も鷺が来た谷(迫)ということで鷺来ヶ迫(ろくがさこ)という名になった。

鷺来ヶ迫温泉発祥の地といわれ、入浴客が記念に湯の華で手形を残して行くそう。

隣にあるのが白鷺源泉の飲泉場。直下より湧き出る白鷺泉をその場で飲むことができる。

飲めば胃腸の湯、浸かれば美人の湯といわれる源泉。

ぷちぷちと音を立てて弾けてる。

しゅわしゅわの炭酸水。塩気は多少あるけど、しょっぱいほどではなく、飲みにくい苦みなども緩く、ほんのり甘い。

手にも炭酸の泡がたくさん付く。

春夏期(4/10~11/10)の入浴時間は16時から22時半まで。朝が6時半から9時まで。

脱衣所は綺麗ではないけど、山奥の秘湯としては、洗面台も扇風機もあり、これ以上望めない。口コミを見て、どんだけ汚いのかとドキドキして行ったけど、全然許せる範囲。なんせ、素泊まりで4,620円です。タオル、歯ブラシ、浴衣も持参。

こちらは手前にあった男湯。

男女それぞれ3つの湯船があり、それぞれ熱め、ぬるめ、源泉と温度が異なる。男女入れ替えはなし。

奥が女湯。

シャワーは4つ。シャンプーと石鹸ともう一つ何か、リンスかな。ドライヤーの貸し出しはなし。

夜は22時半までだけど、22時の時点でシャワーは水だった。

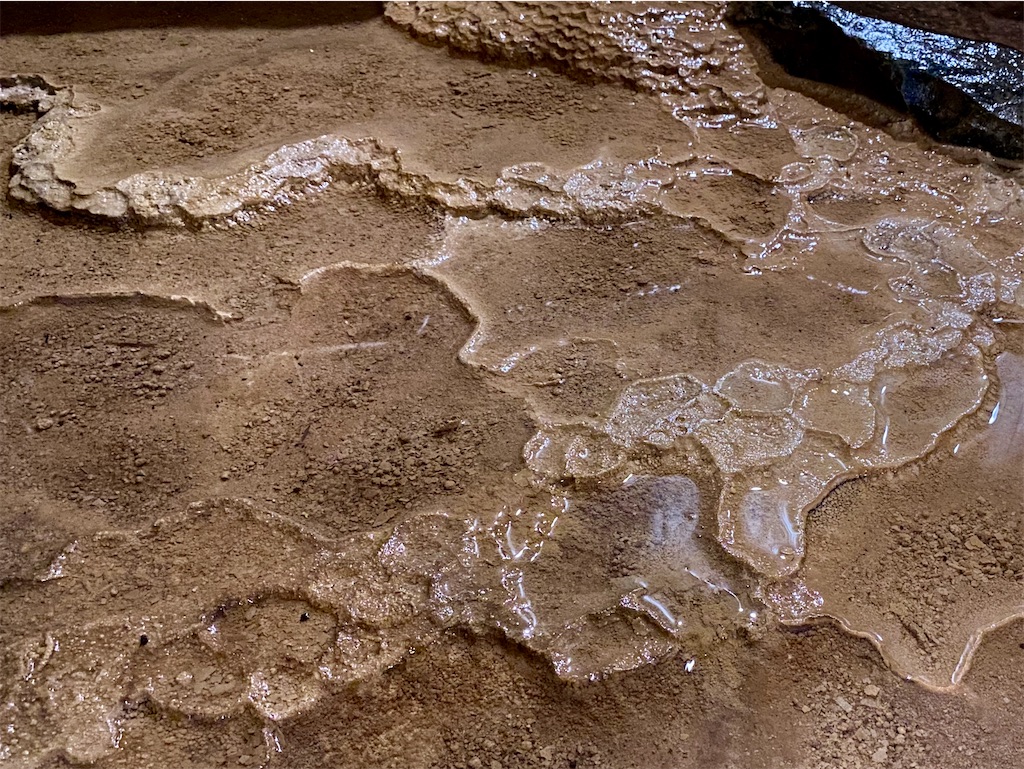

床の析出物がすごくて、成分の濃さが伺える。

左から源泉湯船、加温湯船、ぬるめの湯船。

源泉湯船から溢れ出る源泉で、床に棚田のような析出物がこびり付いていて、歩くのが痛い。

遠赤外線サウナもあるのだけど、コロナで中止中。

1番小さな源泉湯船。1人しか入れない。自家源泉から自然湧出する茶褐色の湯。

湯温は26度。今週に入ってかなり涼しくなっていて、暑い真夏のように冷たい湯を浴びたい気温ではない。温冷交互浴したらいいの分かるけど、ここには入らない人も多い。

縁に座りそっと足をつけるけど、冷たいし、析出物でお尻がすごく痛い。

湯が洗い場側へ流れていく。

誰も入ってない時間は、ほんとに少しずつ少しずつしか湯が溢れてないので、余計に析出しやすいのかな。

湯船の中もこんなで、中に入るのにかなりの勇気がいる。

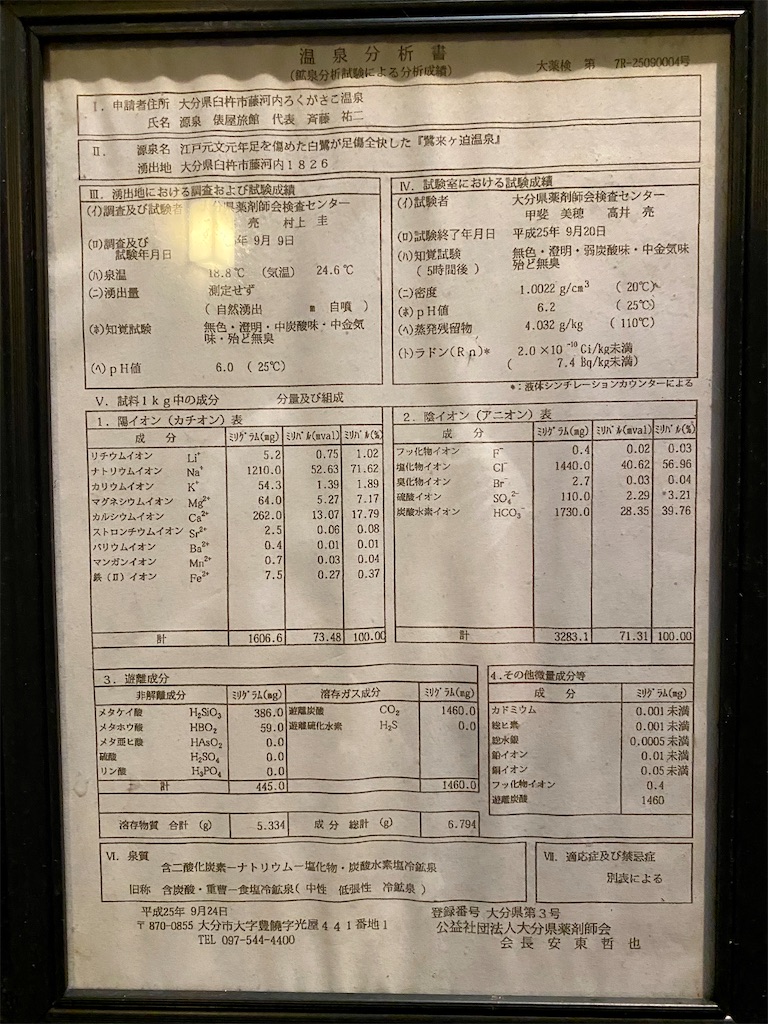

白鷺泉は含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉。鉄の金気臭。1460mgも遊離二酸化炭素が含まれてる。

飲泉場では手にすごい泡が付いたけど、湯船では泡付きはない。肌が軋む感じは一切なく、鉄のざらりとした肌触りもない。下に沈殿してるからかな。つるっとさえする。あぁ、重曹泉の成分だからだ。

底には足が沈むほどの湯の花が溜まってる。足を踏み入れるとぶわっと湯の花が舞い上がり湯が濁る。

朝は湯面にカルシウム成分の湯の花が浮いてた。

加温湯船は恐ろしいほど熱く、47度以上あった。薪で沸かしてるとどこかに書いてあった気がする。循環はなく加温だけ。朝の時間は湯が出てなくて使えない状態。

加温湯船からぬる湯湯船へ溢れた湯が流れ込むようになってる。

そのぬる湯湯船の湯温は夕方は39.5度くらい。朝は浸かったばかりの時は41度弱だったけど、上がる頃には40度割れに。

縁はごつめの檜だけど、中の側面と底や段差はつるつるの素材。見えないけど陶器みたいなタイルなのかな、つるつる。析出物が付いて痛いとかがないので座りやすい。

ぬる湯には、蛇口が2つ。夕方はどちらも出なくて、朝は右の蛇口からだけお湯が出る。加温湯船からの流れ込みがないので、冷めたらこの蛇口のお湯を足す仕組みになってる。

朝は湯の投入がないからかけ流しにはならないけど、あんまり濃いのに入ってるのもアレだからと、源泉が目の前にありさえすれば、かけ流しに対しての考えも大らかになる。

加温されているので、泡付きは全くない。入っているときに強烈な鉄臭もない。ここに源泉を微量でもかけ流しにしたら、超いいのにな。

湯の中で肌をさするときゅっきゅとした肌触り。軋むのとは違う。

湯から出るとねっとり。天然の保湿成分メタケイ酸が386mgも含まれている。見たことない数値かも。記憶にある多さだと恵山温泉 恵山温泉旅館(北海道) – 温泉手帖♨︎が263mgだった。湯上がりの肌はさらりとしてするする。

鷺来ヶ迫温泉 源泉 俵屋旅館

★★★

含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉

18.8度

pH 6.0

加温湯船(男2女2)源泉湯船(男1女1)

加温加水循環消毒なし※加温湯船は加温あり

2020.9.20 宿泊

コメント