玖珠郡九重町、九重連山の北麓にある筌の口温泉。大分空港からレンタカーで1時間15分ほど。同じ九重町には、壁湯温泉 旅館 福元屋(大分)-温泉手帖♨︎ があり、車で20分の距離。

九重九湯と呼んでいた宝泉寺、壁湯、川底、竜門、湯坪、筋湯、筌の口、長者原、寒の地獄温泉。20年前くらいから九重“夢”温泉郷という名称に。今回泊まる筌の口温泉は、九重“夢”大吊橋から車で3分ほど。

方向音痴なので、位置関係を少し整理すると、熊本との県境のこの辺りには多くの温泉地があり、20分ほどと近いはげの湯温泉 湯宿 小国のオーベルジュ わいた館(熊本)-温泉手帖♨︎ は、熊本県の小国町。

30分ちょっと南下したら産山温泉 奥阿蘇の宿 やまなみ(熊本)-温泉手帖♨︎、同じく30分ほど南西には黒川温泉 旅館 山河(熊本)-温泉手帖♨︎ がある。

筌の口温泉は、正保年間(1644-1647)の頃から村人が入浴していて、享保13年(1728)、田野庄屋徳右衛門という人がこの地に家屋と湯小屋を建てたのが温泉の始まり。

現在、宿は新清館の一軒だけで、明治35年創業、4代目の老舗宿。すぐそばに、川端康成が泊まり、九重を主舞台とした小説『波千鳥』を書いた小野屋旅館があったけど、20年前に閉館してる。

宿と同じ敷地かのように見えるところに、筌の口共同温泉があり、朝から晩までひっきりなしに人が訪れてる。番台さんに新清館と同じ源泉か尋ねたら、同じだと言われたけど、あとで宿のご主人に聞いたら別の源泉らしい。

新清館も日帰り入浴を受け付けてる。

大浴場は内風呂と露天風呂に分かれていて、玄関入って右手に内風呂、左手に露天風呂がある。

内風呂は24時間ずっと入れる。廊下の突き当たりのドアから外へ出て、

屋根のある簀子の通路で湯小屋へ。手前が男湯、奥が女湯で、入れ替えはなし。

小屋の側面は、排湯された源泉で橙色に染まってる。

シンプルな脱衣所には洗面台がひとつ。アメニティなどはなく、ドライヤーはフロントで借りられる。脱衣籠が6つ。

浴室には大きめの湯船がどんと。橙色に染まった洗い場には、シャワーはなくカランのみ。お湯と水を自力で調節するやつ。お湯は源泉だったと思う。髪の毛洗ってるとき、鉄の匂いがするので、結局水だけで流した。

きちんと整頓された洗面器にも、しっかりここの源泉の跡がついてる。

高い天井で、片側は透明のトタン板。時折、何かが落ちる音にびっくりする。どんぐりかな。男湯と女湯の仕切りの上が抜けてる。

どしんと大きな湯船。

脱衣所側だけ段差が一段ある。

湯尻からざばざばとかけ流されていくお湯。

側面の網目のような迷路のような析出物がたまらない。橙色に染まる湯道。

元は何色だったか検討もつかない湯船の縁。

湯口は大小中とあり、2箇所から自家源泉が注がれてる。

白とベージュの細かい粒々に覆われた大パイプからは、44.5度の源泉が勢いよく投入されてる。

右の中パイプからは39.7度のぬるめの源泉が注がれていて、湯船は41.3度前後。

湯口に触るとオレンジ色が付く。甘みと炭酸味がし、強い鉄の香り。入る度に、爪の黒ずみが濃くなっていく。

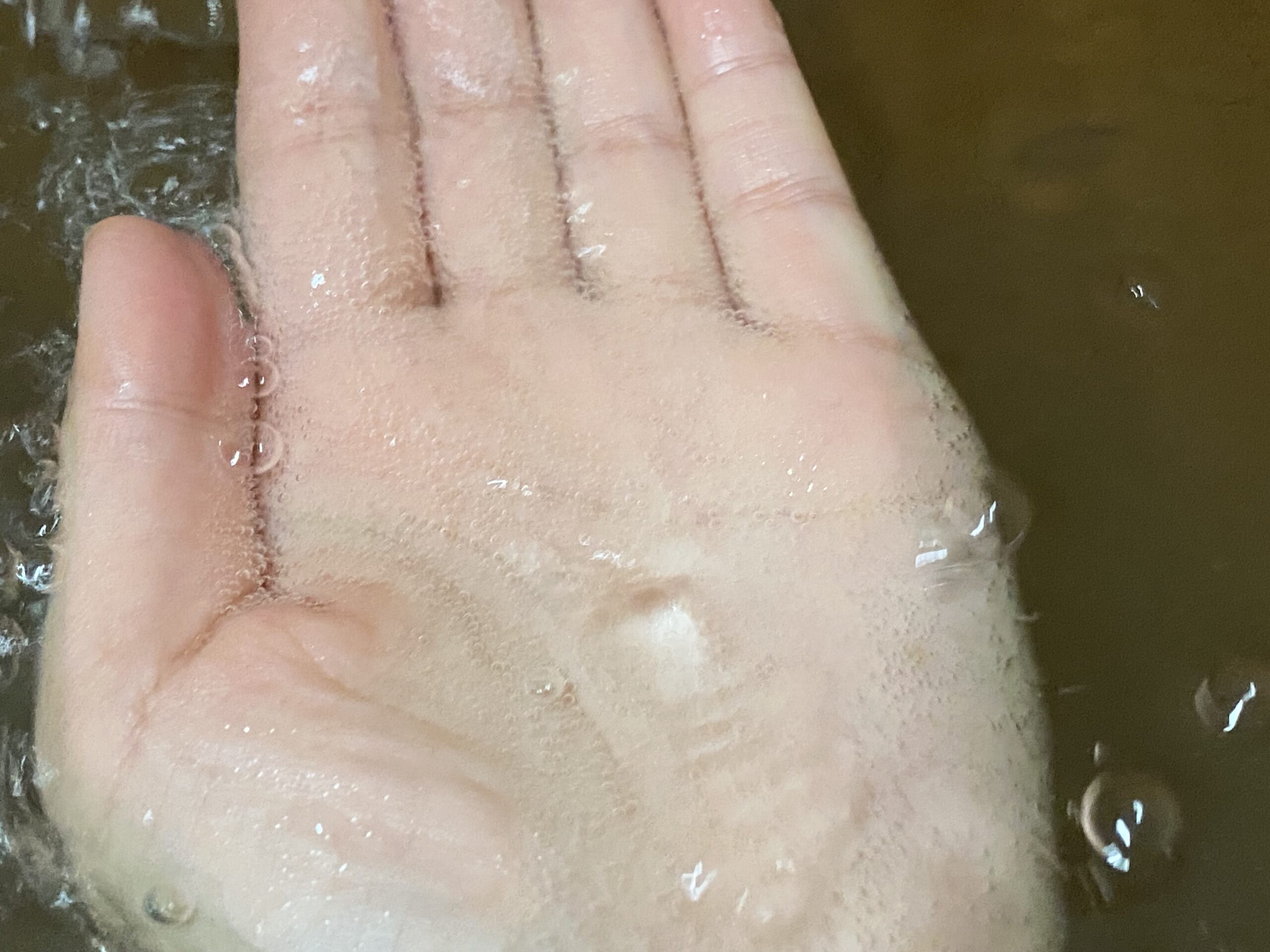

手のひらで受けるとあわあわ。炭酸成分が多く、血行が良くなり保温効果が強い。中に入ってる身体の部分じゃなく、顔から汗が出てくる。

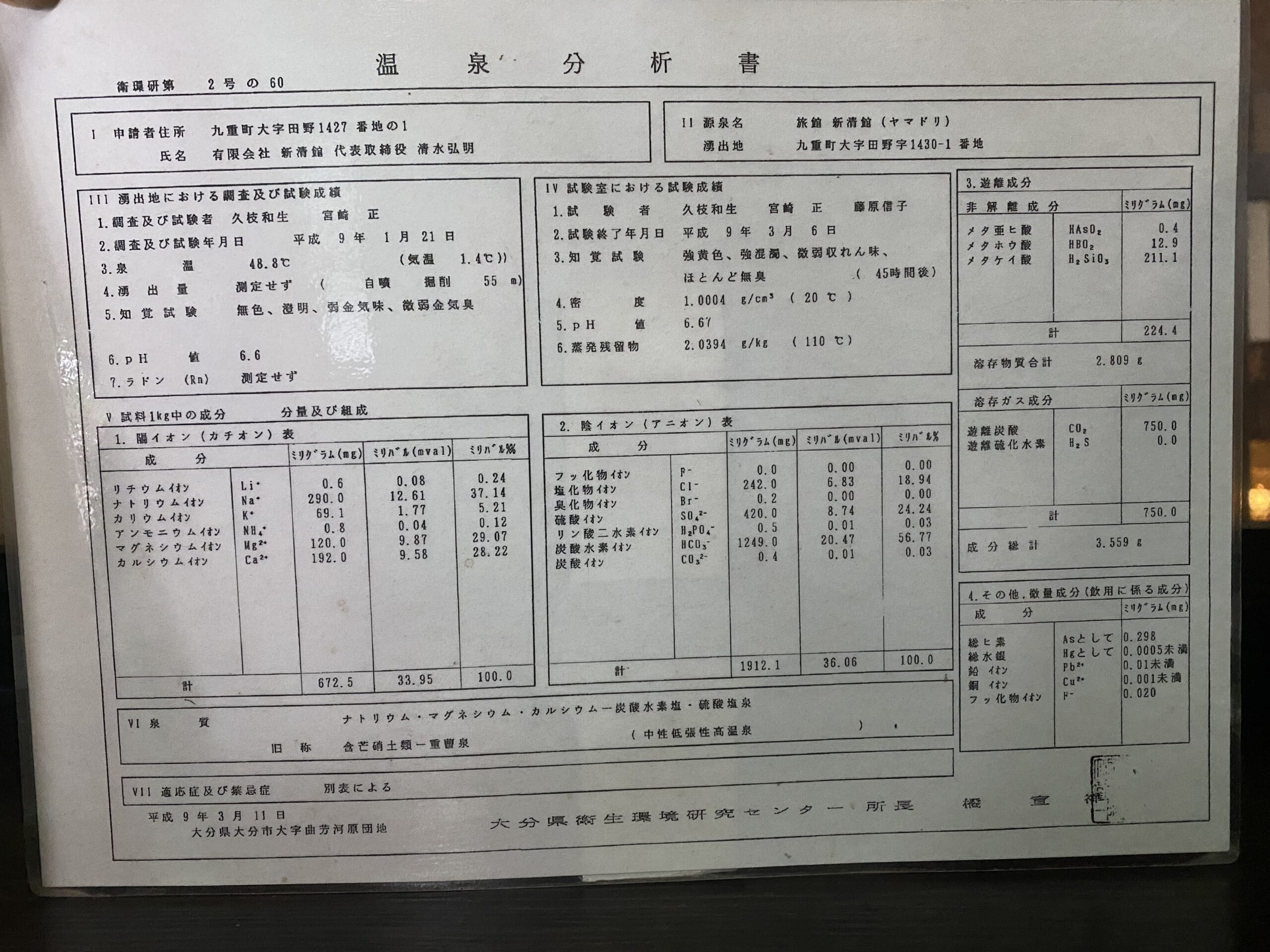

熱い方の源泉が、この分析書のナトリウム・マグネシウム・カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉。750mgも遊離二酸化炭素を含んでる。ぬるい源泉は、元々使用されていた源泉なのだそう。分析書はないけど、二酸化炭素泉なのでは!と思うほどのあわあわ。

湯底の足が見える程度の濁りだなと思って入ったけど、何度も何度も入ったので、その度、なんとか見える、かろうじて見える、ぼんやりしか見えない、と濁り具合も違ってた。

粉のような焦茶色の湯の花が靄のように舞い上がって身体に積もり、肌の色が濃くなってくように見える。

内風呂と反対側のドアから向かう露天風呂。

外履きに履き替えて行く。

林の中の小径を進み、初めにあるのが混浴の「こぶしの湯」。

履き物を脱いであがるしっかりした脱衣所がある。

女性も入ってるそうだけど、湯船よりも脱衣所が一緒ってのが、お互いきつそうなんだが、そこも平気なのかな。

雑木林に囲まれた大きな大きな露天風呂。何十人も入れるサイズ。毎分500ℓもある自家源泉の豊富な湧出量ならでは。

最奥に湯口があり、遠目にもどばどば注がれているのが分かる。湯口から最も遠い、脱衣所出てすぐの端っこで、夜に測った時は39度だった。

瓦屋根の東屋があるけど、湯船の中に隠れられそうな巨石とかないので、混浴のハードル高そう。

脱衣所の両脇に源泉湯口と水の湯口があり、身体を洗ったり、かけ湯できるようになってる。

もう少し自然林の中の小径を進むと、女性専用の露天風呂「かえでの湯」がある。

こちらもしっかりした小屋の脱衣所。

湯船から見るとこんな感じ。

脱衣所は、左手に棚があり籠が置いてある。空いてるスペースでも着替えられるようにか、他にも籠が積んであった。

脱衣所は石段3段ほど高い場所にあるので、全景を見下ろせる。

混浴同様、左右にかけ湯用の源泉と水。

シャンプーまで置いてあるけど、ここで洗うのは相当な強者だよね。湯桶の湯がなくなると思う。

この源泉がまた、36.5度のあわあわで。たまらないやつ。かけ湯用なんて、勿体なさすぎる。

混浴ほどではないけど、大きな露天風呂。黄土色の濁り湯で満たされていて、入り口が見えなくてちょっとこわい。

ゆっくり足で探りながら入る。微妙に石が積まれた段差、なのだと思う。

屋根のある東屋のところは、岩でかなり浅くなってる。屋根のない大部分も、それほど深くなくて、肩までつかろうとすると、後ろ手で身体を支えて身体を斜めに倒す必要がある。

湯船の中の巨石より向こう側は、あまり誰も足を踏み入れてなかったのか、底にたくさん湯の花が溜まっていて、湯面にも浮いてる。

落ち葉や松ぼっくりなのか、見えなくて良かったとも思う足触りで、恐る恐る。

排湯口だけチェックして、そそくさと脱衣所側へ戻る。

太い竹でカバーされたパイプの湯口には、年季の入った析出物が付いてる。

年輪のように出来てきては、剥がれてを繰り返してるよう。

どばどばとものすごい勢いと湯量の湯口は、45度ちょいで、湯船は40度ほど。40度より熱く感じるぬくもり具合で、秋の寒めの朝でも、顔から汗が出てくる。源泉温度は48.8度。真夏は加水されてるとか。

激しく泡を伴って注がれてる。中性っぽいきしみが少しあり、肌にじっとり沁み入るような肌触り。露天風呂は、細かい粉のような粒子が肌に擦り込まれてくようなつるすべ感。メタケイ酸が200mg以上含まれているので、保湿効果もある。

露天風呂に行く人が多いのか、内風呂がほぼ独泉で、ずっと何回も何回も内風呂に入ってた。

敷布団が薄くて身体が痛いし、部屋のトイレも和式だったので、その都度3階から1階の共同トイレに行くしかなかったけど、それでもまた泊まりに行きたい良いお湯だった。

筌の口温泉 新清館

★★★★★

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉

48.8度

pH 6.6

500ℓ?/分

加水加温循環消毒なし

内風呂(男1 女1)露天風呂(混浴1 女1)

2025.11 宿泊

コメント